人気記事、プロフィール

*当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。

嫁入り道具の片付け◆お金と体力の不安を、行動することで減らしていく

2016/09/02

///

「捨てる物ではなく、残したいものを選ぶ」

片付け関係の本などでたびたび目にしてきた言葉ですが、私には、残す物より捨てる物を選ぶ方が易しいです。

それでも迷ったのが、親が用意してくれた嫁入り道具でした。それらの整理、第2のスタートを切りました。

●嫁入り道具。これまで捨ててきたものと、これから捨てていくもの

●嫁入り道具を捨てることに抵抗が無くなってきた理由

●お金の不安、体力の不安、行動することで減らしていくことが出来る

この順番で書いています。

1年目2年目の片付けで、満杯だったこの場所もだいぶスッキリしてきました。残っているのが嫁入り道具の一部です。

客用布団は処分し終えました。だいぶ迷いましたが、何に困っているかを考えながら、決めてきました。

嫁入り道具と言われる物のうち捨ててきたのは、布団、ピアノ、ローボード、テーブル、食器棚、食器、まだ使えた家電(ミシン)などです。(壊れた家電などは除外しています)

この先は、屋根裏部屋や納戸に入れたままになっている別のものと、着物を処分していこうと思っています。

和ダンスは着物以外の整理が進んで、引き出し3段分はすでに空っぽになっています。

こんな記事も書いています。

→押入れの片付けの順番、5ステップでスッキリ◆椅子を持ってこないと届かない場所は無い場所と思おう。

ちょっと気持ち悪い画像ですみません。座布団の箱の底に見えている白いものは、樟脳が入っていた袋です。

先に座布団を投げたのでこうなりました~

抱えておりることは出来なかったので、座布団を先に落とし、その上に箱を投げ落としたのでした。

丈夫に作られているとはいえ、27年も前のものなので衛生面でかなり不安でした。でも、これでストレスがまたひとつ減ります。

(*マスクは必須ですね。花粉症対策のメガネを持っておられる人は、こういう場所の片付けの際、使った方が良さそうです。とても痒かったです)

~体力気力の衰えをますます実感するようになった~

親への申し訳なさは今もあるし、置いておく場所もあるにはあります。

それでも捨てていこうと決めたのは、布団を捨てた頃より体力が落ちていると実感しているからです。

わずか2年のことですが、やはり違います。

「何時か使うかも」という気持ちより、「いつ、捨てに行く体力気力が失せるかわからない」という不安の方が、上になってきました。

自分で出来るだけ減らしておきたいです。

残してしまったものをいずれ処分するのは娘であり、その際に必要なのはお金だけではないと、自分の経験からもわかっているからです。

~必要なものが何か、判断しやすくなってきた~

今回は、屋根裏部屋に収納していた座布団の箱だけを捨てます。

座布団だけを残すのは、息子の7回忌までは親戚を呼ぼうと思っているのと、月一回ご住職をお迎えする際に、そのうちの数枚は使っているからです。

座布団を箱に入れず、すぐ出せる押入れに収納しておけば、屋根裏部屋にあった時より手入れも楽。

干す→取りこむ→収納するという一連の作業が、断然しやすくなると思います。

お金の不安も体力の不安も、行動することで減らしていくことが出来ると思っています。

●何時か使うかもの、「何時か」を、具体的に考える

●親や物に対する罪悪感も、使うことで減らせる

レンタルすれば、座布団1枚3日で500円程度が相場のようです(座布団の種類や数によって違う)。

手入れして持ち続けるか、捨てて必要な時だけ借りるかは、自分のライフスタイルと照らし合わせての判断になりますよね。

箱を捨て屋根裏から押入れの上段に移せたことで、座布団はそれまでより使いやすくなりました。

箱は週明け、ゴミ処理センターへ運びます。

ブログ村テーマ

捨てても、大丈夫だったもの。

50代を考え暮らす

幸せについて

片付け関係の本などでたびたび目にしてきた言葉ですが、私には、残す物より捨てる物を選ぶ方が易しいです。

それでも迷ったのが、親が用意してくれた嫁入り道具でした。それらの整理、第2のスタートを切りました。

●嫁入り道具。これまで捨ててきたものと、これから捨てていくもの

●嫁入り道具を捨てることに抵抗が無くなってきた理由

●お金の不安、体力の不安、行動することで減らしていくことが出来る

この順番で書いています。

1年目2年目の片付けで、満杯だったこの場所もだいぶスッキリしてきました。残っているのが嫁入り道具の一部です。

客用布団は処分し終えました。だいぶ迷いましたが、何に困っているかを考えながら、決めてきました。

嫁入り道具。これまで捨ててきたものと、これから捨てていくもの

嫁入り道具と言われる物のうち捨ててきたのは、布団、ピアノ、ローボード、テーブル、食器棚、食器、まだ使えた家電(ミシン)などです。(壊れた家電などは除外しています)

この先は、屋根裏部屋や納戸に入れたままになっている別のものと、着物を処分していこうと思っています。

和ダンスは着物以外の整理が進んで、引き出し3段分はすでに空っぽになっています。

こんな記事も書いています。

→押入れの片付けの順番、5ステップでスッキリ◆椅子を持ってこないと届かない場所は無い場所と思おう。

嫁入り道具を捨てることに抵抗が無くなってきた理由

ちょっと気持ち悪い画像ですみません。座布団の箱の底に見えている白いものは、樟脳が入っていた袋です。

先に座布団を投げたのでこうなりました~

抱えておりることは出来なかったので、座布団を先に落とし、その上に箱を投げ落としたのでした。

丈夫に作られているとはいえ、27年も前のものなので衛生面でかなり不安でした。でも、これでストレスがまたひとつ減ります。

(*マスクは必須ですね。花粉症対策のメガネを持っておられる人は、こういう場所の片付けの際、使った方が良さそうです。とても痒かったです)

~体力気力の衰えをますます実感するようになった~

親への申し訳なさは今もあるし、置いておく場所もあるにはあります。

それでも捨てていこうと決めたのは、布団を捨てた頃より体力が落ちていると実感しているからです。

わずか2年のことですが、やはり違います。

「何時か使うかも」という気持ちより、「いつ、捨てに行く体力気力が失せるかわからない」という不安の方が、上になってきました。

自分で出来るだけ減らしておきたいです。

残してしまったものをいずれ処分するのは娘であり、その際に必要なのはお金だけではないと、自分の経験からもわかっているからです。

~必要なものが何か、判断しやすくなってきた~

今回は、屋根裏部屋に収納していた座布団の箱だけを捨てます。

座布団だけを残すのは、息子の7回忌までは親戚を呼ぼうと思っているのと、月一回ご住職をお迎えする際に、そのうちの数枚は使っているからです。

座布団を箱に入れず、すぐ出せる押入れに収納しておけば、屋根裏部屋にあった時より手入れも楽。

干す→取りこむ→収納するという一連の作業が、断然しやすくなると思います。

お金の不安、体力の不安、行動することで減らしていくことが出来る

お金の不安も体力の不安も、行動することで減らしていくことが出来ると思っています。

●何時か使うかもの、「何時か」を、具体的に考える

●親や物に対する罪悪感も、使うことで減らせる

レンタルすれば、座布団1枚3日で500円程度が相場のようです(座布団の種類や数によって違う)。

手入れして持ち続けるか、捨てて必要な時だけ借りるかは、自分のライフスタイルと照らし合わせての判断になりますよね。

箱を捨て屋根裏から押入れの上段に移せたことで、座布団はそれまでより使いやすくなりました。

箱は週明け、ゴミ処理センターへ運びます。

ブログ村テーマ

捨てても、大丈夫だったもの。

50代を考え暮らす

幸せについて

自分のものだけでなく、親の家のことも気になるし、子供が結婚するとなればまた考えねばならないことが増えます。

考えねばならないことは、少しずつでも減らしておきたいです。

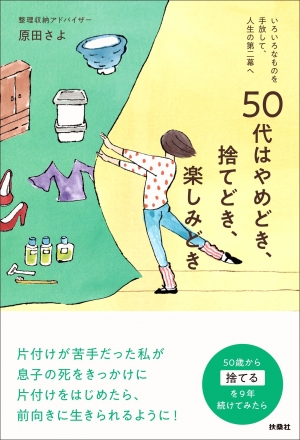

2冊目となる書籍を発売中です。人生後半を身軽に暮らしていきたいという人に向けて書きました!年齢を重ねていても片付けが苦手でも、変えていくことができます。30代や60代の人からも「わかりやすかった」という感想をいただいています。手にとっていただけると嬉しいです。

記事:今の暮らしを変えて、人生後半を身軽に楽しく生きる

関連記事

シンプルでお洒落な照明を購入、虫が入らないLEDシーリングライト

みんなに教えたくなるアマゾンで買った遮光カーテン、1年じゅう活躍しています

ベッド下のカビ予防、いちばん効果があるのはこれ。継続のコツは?

寝室すっきり。片付けたあとの贅沢は20年ぶりのこれ

寝室の模様替え!使いやすい空間になりました

嫁入り道具の片付け◆お金と体力の不安を、行動することで減らしていく

服の断捨離のコツ、8つ。(スローペースでもなんとかなりました。)

ハッシュタグ(ブログ村)

原田さよ

考・衣・食・住、すべてをシンプルに。片付けやすい順番や罪悪感のないものの減らし方、家族のだれもがわかりやすい収納、身体も心もラクでいられる家事のやり方について書いています。少ない服でも楽しめる着回しの工夫なども。

ものを減らしてゆったり暮らせるようになりました。自分に使える時間が増えたことが一番嬉しいです。

整理収納アドバイザー

住宅収納スペシャリスト

生前整理アドバイザー1級

●くわしいプロフィール

●お問い合わせはこちらへ

●プライバシーポリシー

●Twitter

●コラム

『エッセオンライン』

『毎日が発見ネット』

最新記事

気になるタグで記事を検索